Wie wird das nephrotische Syndrom behandelt?

Beim nephrotischen Syndrom sind die Nierenfilter beschädigt. Dadurch geht Eiweiß über den Urin verloren. Man spricht dann von Proteinurie. Die Ursachen dafür können unterschiedlich sein. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ein nephrotisches Syndrom zu behandeln. Was sind die wichtigsten Prinzipien bei der Behandlung? Welche neueren Ansätze gibt es? In diesem Artikel finden Sie Informationen zu verschiedenen Medikamenten für Menschen mit einem nephrotischen Syndrom.

01. Behandlung des nephrotischen Syndroms bei unklarer Ursache

Wenn bei Ihnen oder Ihrem Kind ein nephrotisches Syndrom festgestellt wurde, dann wird zunächst nach möglichen Auslösern der Erkrankung gesucht. Das können beispielsweise Infektionen, Störungen des Immunsystems, Tumorerkrankungen oder genetische Veränderungen sein. Meistens bleibt die genaue Ursache jedoch unklar. Dann spricht man von einem sogenannten „idiopathischen“ nephrotischen Syndrom. Die Behandlung erfolgt in erster Linie mit Medikamenten, die die Körperabwehr unterdrücken.

Akut-Therapie mit Kortison

Kortison beziehungsweise Cortisol ist ein körpereigenes Hormon. Bei Stress beispielsweise schüttet unser Körper Cortisol aus. Die Wirkungen des Hormons sind vielfältig. Eine davon betrifft verschiedene Zellen des körpereigenen Abwehrsystems, die dadurch in ihrer Funktion „gebremst“ werden. Bei der Behandlung des nephrotischen Syndroms kommen verschiedene Kortison-Präparate (Glukokortikoide) zum Einsatz.

Kortison-Behandlung bei Kindern mit einem idiopathischen nephrotischen Syndrom

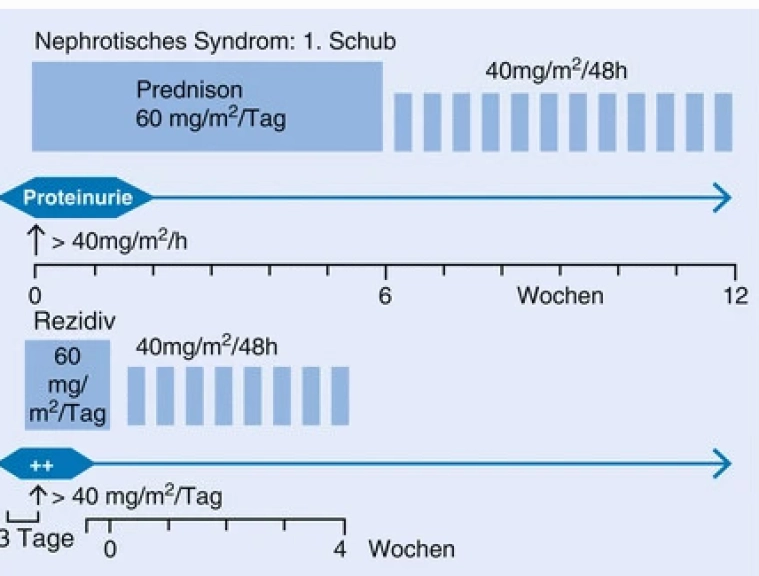

Die Erfahrungen in der Behandlung des nephrotischen Syndroms mit Glukokortikoiden reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Seither wurden viele Studien durchgeführt, um die optimale Dosis und Behandlungsdauer auch in Bezug auf das Lebensalter zu finden. Das aktuelle Behandlungsschema für Kinder mit einem idiopathischen nephrotischen Syndrom ist hier dargestellt. Das Schema unterscheidet zwischen dem ersten Auftreten der Erkrankung (1. Schub) und allen weiteren Schüben (Rezidiv). Die Behandlung dauert hiernach mindestens 4 und maximal 12 Wochen.

Zugrunde liegende Quelle der Grafik:

Weber, L.T.: Nephritisches und nephrotisches Syndrom bei Kindern und Jugendlichen. In: Hoffmann, G., Lentze, M., Spranger, J., Zepp, F. (eds) Pädiatrie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg. 2015 (Hinweis: Für registrierte Fachkreise zugänglich). https://doi.org/10.1007/978-3-642-54671-6_236-1

Behandlung bei Erwachsenen mit einem idiopathischen nephrotischen Syndrom

Tritt ein nephrotisches Syndrom zum ersten Mal im Erwachsenenalter auf, wird in der Regel neben allen Basisuntersuchungen auch die Entnahme einer Gewebeprobe aus der Niere (Nierenbiopsie) empfohlen. Je nach Ergebnis der Biopsie kann es sein, dass die Behandlung angepasst werden muss.

Die Behandlung mit Glukokortikoiden unterscheidet sich etwas von dem oben dargestellten GPN-Schema für Kinder.

Behandlung mit Kortison-Präparaten | |

Startdosis |

|

Therapiedauer |

|

Ausschleichen der Therapie (Tapering) |

|

Zugrunde liegende Quelle:

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group: Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. Kidney Int.100(4S):S1–S276. 2021 (englisch, pdf)

Vor dem Einsatz von Glukokortikoiden beim nephrotischen Syndrom werden die Chancen für einen Behandlungserfolg und die möglichen Nebenwirkungen abgewogen. Die Nebenwirkungen hängen von der Dosis und der Dauer der Behandlung ab. Sie sind nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt. Nach dem Behandlungsende verschwinden sie größtenteils wieder.

Nebenwirkungen einer Kortison-Behandlung

Organsystem | Nebenwirkung | Was kann ich dagegen tun? |

Fettgewebe | Gewichtszunahme | Bei „Heißhungerattacken“ auf kalorienarme Kost ausweichen. |

Psyche | gesteigerte Reizbarkeit, vermehrte Aggressivität oder vermehrte Zurückgezogenheit bis hin zur Depression |

|

Knochen | Wachstumshemmung, Osteoporose | Sport und Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Vitamin D und Kalzium |

Haut | „Vollmondgesicht“, Dehnungsstreifen | Das „Vollmondgesicht“ verschwindet nach der Behandlung wieder. |

Abwehrsystem | Infektanfälligkeit | In der Regel spielt das im Alltag keine Rolle. In besonderen Situationen kann der Kontakt mit Viren vermieden werden (zum Beispiel durch das Tragen einer Maske). |

Wenn eine Behandlung mit Kortison nicht wirkt

Die Behandlung mit Kortison wirkt nicht bei jedem Menschen mit einem nephrotischen Syndrom gleich gut. Häufig ist das Ansprechen auf die Kortison-Therapie gut. Dann spricht man von einem steroid-sensiblen nephrotischen Syndrom. Seltener ist es aber so, dass Kortison keine Wirkung zeigt. Das wird dann ein steroid-resistentes nephrotisches Syndrom genannt.

Für die weitere Behandlung und die Prognose ist das entscheidend. Das bedeutet: Wirkt das Kortison, kann es zwar zu Rückfällen (Rezidiven) kommen, aber die Nierenfunktion bleibt meistens erhalten. Beim steroid-resistenten nephrotischen Syndrom hingegen wirkt das Kortison nicht. Es besteht dennoch die Chance, dass ein anderes Medikament wirksam ist. Die Prognose für den Erhalt der Nierenfunktion ist jedoch schlechter.

Medikamente zur dauerhaften Behandlung des nephrotischen Syndroms

Bei Menschen ohne vollständiges Ansprechen auf eine Therapie mit Kortison oder häufigen Rückfällen (Rezidiven) können weitere Medikamente als langfristige Behandlung eingesetzt werden. Wie Kortison zielen auch diese Medikamente darauf ab, das Immunsystem zu hemmen.

Welches Medikament infrage kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die behandelnde Ärztin oder der Arzt wird das mit Ihnen besprechen. Zu den möglichen Wirkstoffen zählen:

Mycophenolsäure: Mycophenolsäure ist ein Immunsuppressivum. Das bedeutet, es hemmt die Vermehrung der Zellen des Abwehrsystems. Es ist geeignet bei häufigen Rückfällen (Rezidiven) für eine Dauerbehandlung, beispielsweise über 2 Jahre. Ziel der Behandlung ist, dass der Rückgang der Erkrankung erhalten bleibt (Remissionserhaltung).

Nebenwirkungen können sein: Durchfall, Erbrechen sowie Blutbildveränderungen.Ciclosporin A und Tacrolimus: Ciclosporin A und Tacrolimus hemmen den molekularen Schalter Calcineurin, der Immunzellen dann nicht mehr aktivieren kann. Deshalb spricht man bei diesen Wirkstoffen auch von “Calcineurin-Inhibitoren“. Sie werden verwendet bei steroid-abhängigen oder steroid-resistenten Formen des Nephrotischen Syndroms. Ciclosporin A ist auch als Saft verfügbar.

Nebenwirkungen beider Wirkstoffe können sein: Zittern, Bluthochdruck, Übelkeit, Durchfall sowie Gewichtsabnahme. Bei Ciclosporin A können zusätzlich vermehrte Behaarung und Zahnfleischverdickung auftreten.Rituximab: Rituximab ist ein künstlich hergestellter Antikörper. Er schaltet bestimmte Zellen der Körperabwehr, die sogenannten B-Zellen, aus. Rituximab gibt es nicht in Form von Tabletten, sondern es wird als Infusion gegeben. Die Wirkung hält in der Regel 4-6 Monate an. Falls es notwendig sein sollte, kann die Behandlung wiederholt werden..

Nebenwirkungen können sein: Unverträglichkeit bei der Verabreichung, Anfälligkeit für bestimmte Infektionen (die auch lebensbedrohlich sein können, sodass eine Antibiotikaprophylaxe notwendig ist), Antikörpermangel.

(Die Auflistung der Nebenwirkungen entspricht der klinischen Erfahrung unseres Ärztinnen- und Ärzteteams und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie Fragen zu möglichen Nebenwirkungen haben, sprechen Sie das bei Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt an.)

Sonstige Behandlungsoptionen

Naturheilkunde:

Nach unserer Einschätzung gibt es keine etablierten Naturheilverfahren für die Behandlung des nephrotischen Syndroms.

Ernährung:

Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung auch die Nierengesundheit fördert. Eine kochsalzarme Ernährung ist hilfreich und gehört zur Basistherapie während eines Schubes. Eine eiweißarme Ernährung, wie sie für andere Nierenerkrankungen notwendig sein mag, sollte beim nephrotischen Syndrom jedoch unterlassen werden, da der Körper große Mengen von Eiweißstoffen nachproduzieren muss.

Plasmapherese/Immunadsorption:

In seltenen Fällen und wenn andere Behandlungsmöglichkeiten nicht wirken, kann eine maschinelle Beeinflussung des Abwehrsystems durch eine Blutwäsche hilfreich sein und sogar zu einer Remission führen.

Begleitende medizinische Maßnahmen mit unterstützender Wirkung

Die Trinkmenge beschränken:

Um der Ansammlung von Flüssigkeit (Ödeme) entgegenzuwirken, hilft es, die Trinkmenge zu beschränken. Auf der anderen Seite kann jedoch auch zu wenig Flüssigkeit schädlich sein. Deshalb sollte die Trinkmenge mit dem Behandlungsteam besprochen werden.

Die Salzmenge beschränken:

Nahrungssalz begünstigt eine Wasseransammlung im Körper. Das wirkt sich ebenfalls nachteilig auf die Bildung von Ödemen aus.

Den Blutdruck gut einstellen:

Ein gut eingestellter Blutdruck unterstützt die Verbesserung der Nierenfunktion und vermeidet Schäden an Blutgefäßen in anderen Organen.

Thromboseprophylaxe:

Bei einem nephrotischen Syndrom gehen Eiweißstoffe über den Urin verloren. Dadurch neigt das Blut zur Bildung von Gerinnseln, die einen Gefäßverschluss auslösen können (Thrombose). Selten kann das lebensbedrohlich sein. Daher ist es notwendig, dass Menschen mit einem schwereren Verlauf vorbeugend blutverdünnende Medikamente einnehmen.

Infektionsprophylaxe:

Bei einem nephrotischen Syndrom ist die Körperabwehr geschwächt. Vereinzelt kommt es zu bakteriellen Infektionen, wie beispielsweise einer Bauchfell- oder Lungenentzündung, die mit einer Antibiotikaprophylaxe vermieden werden können.

Behandlung einer Schilddrüsen-Unterfunktion:

Auch für die Schilddrüse wichtige Boten-Eiweißstoffe gehen beim nephrotischen Syndrom über den Urin verloren. Deshalb sollten die Schilddrüsenwerte im Blick behalten und eine Unterfunktion bei Bedarf korrigiert werden.

02. Welche Behandlungen gibt es bei Sonderformen des nephrotischen Syndroms?

Wie bereits geschildert, bleibt die Ursache eines nephrotischen Syndroms meistens unklar. Seltener ist eine Grunderkrankung oder eine genetische Ursache bekannt, die den Nierenfilter schädigt. Das wirkt sich auf die Möglichkeiten der Behandlung aus.

nephrotisches Syndrom mit auslösender Grunderkrankung

Autoimmunologische Erkrankungen:

Viele autoimmunologische Erkrankungen sind bekannt, die den Nierenfilter schädigen und zu einem nephrotischen Syndrom führen können. Wie bei einem idiopathischen nephrotischen Syndrom mit unklarer Ursache basiert die Behandlung dieser Erkrankungen zumeist darauf, die Körperabwehr zu unterdrücken. Die genaue Behandlung kann sich jedoch von den oben geschilderten Schemata unterscheiden. Beispiele für solche autoimmunologische Grunderkrankungen sind der systemische Lupus erythematodes, die IgA-Nephropathie, und die postinfektiöse Glomerulonephritis.

Infektionen:

Eine ganze Reihe von Infektionen können den Nierenfilter schädigen, entweder direkt oder indirekt über die Abwehrreaktion des Körpers. Beispiele sind chronische bakterielle Entzündungen, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV oder Malaria. Eine erfolgreiche Behandlung der Grunderkrankung führt dann zu einem Verschwinden des nephrotischen Syndroms.

Blutkrebs:

Auch bestimmte Sonderformen von Blutkrebs können ein nephrotisches Syndrom auslösen. Auch hier führt das Behandeln der Grunderkrankung in der Regel zu einer Erholung der Nierenfunktion.

Nephrotisches Syndrom mit genetischer Ursache

Es sind inzwischen etwa fünfzig seltene genetische Erkrankungen bekannt, die ein nephrotisches Syndrom auslösen. Das ist eigentlich nicht überraschend, denn der Nierenfilter ist eine hochkomplexe Struktur, deren Aufbau eine Vielzahl von Eiweißbausteinen erfordert. Liegen genetische Veränderungen (Mutationen) vor, die sich auf diese Eiweißbausteine auswirken und den Aufbau des Nierenfilters stören, dann können Neugeborene bereits in den ersten Lebenswochen ein nephrotisches Syndrom entwickeln. Es kann aber auch sein, dass die Krankheit erst im Kindes-, Jugend- oder gar im Erwachsenenalter auftritt. Eine Therapie für die meisten dieser genetischen Ursachen ist bisher nicht verfügbar. Es gibt hier wenige Ausnahmen.

Nephrotisches Syndrom aufgrund von Mutationen im Co-Enzym Q10 Stoffwechsel:

Liegen genetische Veränderungen vor, die sich auf den Co-Enzym Q10 Stoffwechsel auswirken, kann eine hochdosierte Behandlung mit dem Nahrungsergänzungsstoff Co-Enzym Q10 den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen.

Mutationen mit Ansprechen auf eine Behandlung mit Ciclosporin A oder Tacrolimus:

Es gibt Hinweise darauf, dass bei einzelnen Menschen mit einer genetischen Veränderung eine Behandlung mit einem Calcineurin-Inhibitor die Proteinurie zumindest vorübergehend relevant verbessern kann. Die Vor- und Nachteile eines solchen Behandlungsversuchs werden im Vorfeld sorgfältig besprochen.

03. In aller Kürze

Bei den meisten Menschen mit einem nephrotischen Syndrom lässt sich keine klare Ursache für die Erkrankung feststellen. Man spricht dann von einem sogenannten idiopathischen nephrotischen Syndrom. Diese Menschen werden in der Regel mit dem Glukokortikoid Kortison behandelt.

Bei manchen Menschen zeigt das Kortison jedoch keine Wirkung. Dann gibt es weitere Möglichkeiten der Behandlung. Die Aussicht darauf, dass die Nierenfunktion erhalten bleibt, sind dabei jedoch schlechter.

Wird eine andere Grunderkrankung oder auch eine genetische Veränderung als Ursache festgestellt, dann wirkt sich auch das auf die Art der Behandlung aus.

Quellen

Frei zugänglich:

Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie (GPN, 2020). S2e-Leitlinie: Idiopathisches Nephrotisches Syndrom im Kindesalter: Diagnostik und Therapie. AWMF-Leitlinien-Register, 166-001k.

Für registrierte Fachkreise zugänglich:

Arneil, G.C. (1956). Treatment of nephrosis with prednisolone. The Lancet, 267(6920), 409-11. doi: 10.1016/S0140-6736(56)90474-3

Weber, L.T. (2015). Nephritisches und nephrotisches Syndrom bei Kindern und Jugendlichen. Springer Reference Medizin, 1-7. doi: 10.1007/978-3-642-54671-6_236-1

Benz, M. R. & Kemper, M. J. (2015). Nephrotisches Syndrom im Kindesalter. Monatsschrift Kinderheilkunde, 163(4), 310–322.

Wie findest Du diesen Beitrag?